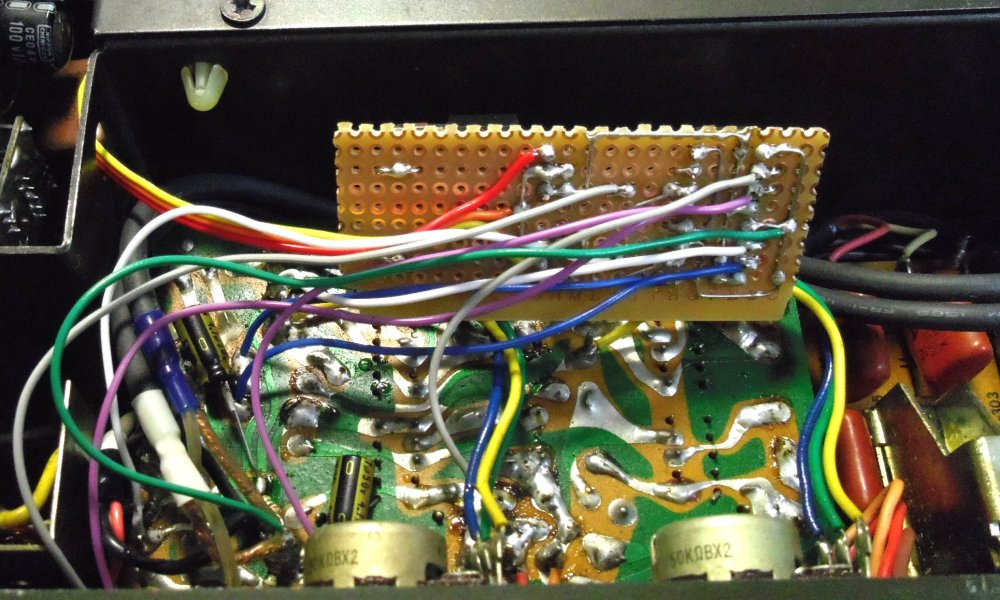

トップの写真はこのテーマの出来上がりの状況で、電源ICとオペアンプを載せたP板が追加されています。

さて、元NEC-HEの先輩友人からLUXMANのアンプとチューナーの修理を依頼されました。

下はアンプとチューナーの写真です。

所有者の使用状況のままです。

上段のチューナー(T-12)は音の途切れで、何故か回路図の提供があったので、ほどなく修理を終わりました。

☆.さて、下段のL-10と言うアンプですが、当初の問題点は電源ONでヒューズが飛ぶとのことでした。

原因は電源トランスがトロイダルであるためにラッシュ電流が大きく、長年の使用に耐えられなくなったものでしたので、ヒューズを多少飛びにくいものに変更しました。

また、音途切れがあり、調べたところリレーが接触不良で、代替品がないので分解して接点を磨きました。

そのさなかにトーンコントロールについて『ほとんど効かない』との話があったのですが、回路図がないので、躊躇しました。

躊躇したまま返却したのですが、半月経つか経たない間に再度の不良との連絡を頂きました。

さらに、回路図を入手したとのことでしたので、不具合箇所の修理方々トーンコントロールを改造しましょうかと言うことになりました。

ところで、今回の不具合箇所は以前の箇所とは別の部品の経年劣化による内部断線でしたので、胸をなでおろした次第です。(^o^)

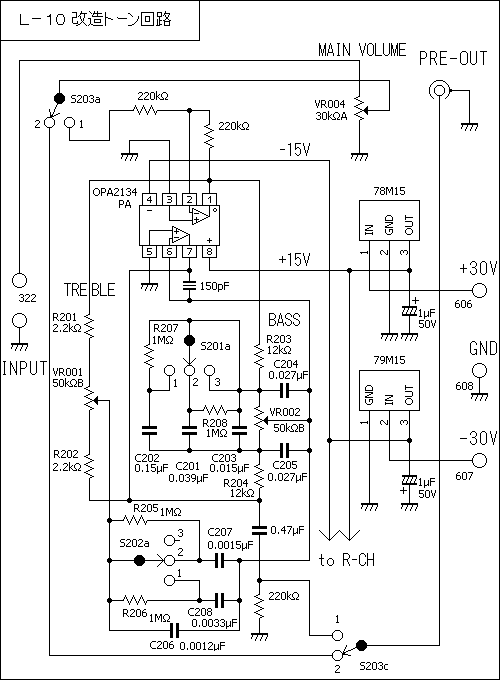

☆.これがトーンコン??

この回路の最大変化量はボリューム角度12時より下でしかもBASS、TREBLEの単独操作で最大±2dBです。

また、このアンプにはラウドネス・スイッチがありません。

そこでオペアンプを入れて±10dB以上のトーンコントロールを作ることにしました。

ただし、このアンプのプリ電源は±30Vなので、定電圧ICを入れて±15Vを作りました。

☆.これがトーンコンです。

PDFファイルをご覧になりたい方は をクリックして下さい。

をクリックして下さい。

トーンボリュームがBカーブなのでBAX型とし、前置に反転器を入れて全体の入出力を利得なしの同相としました。

次に追加基板と本体との接続途中の写真を載せます。

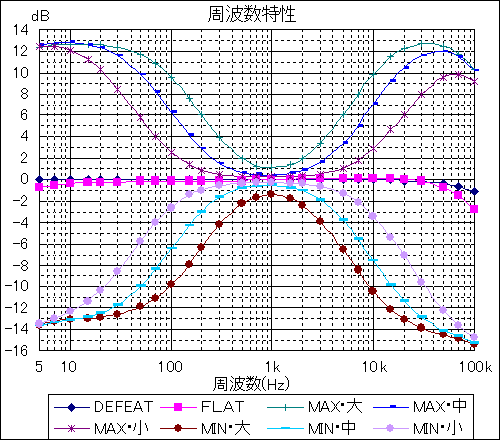

次に得られた周波数特性を示します。

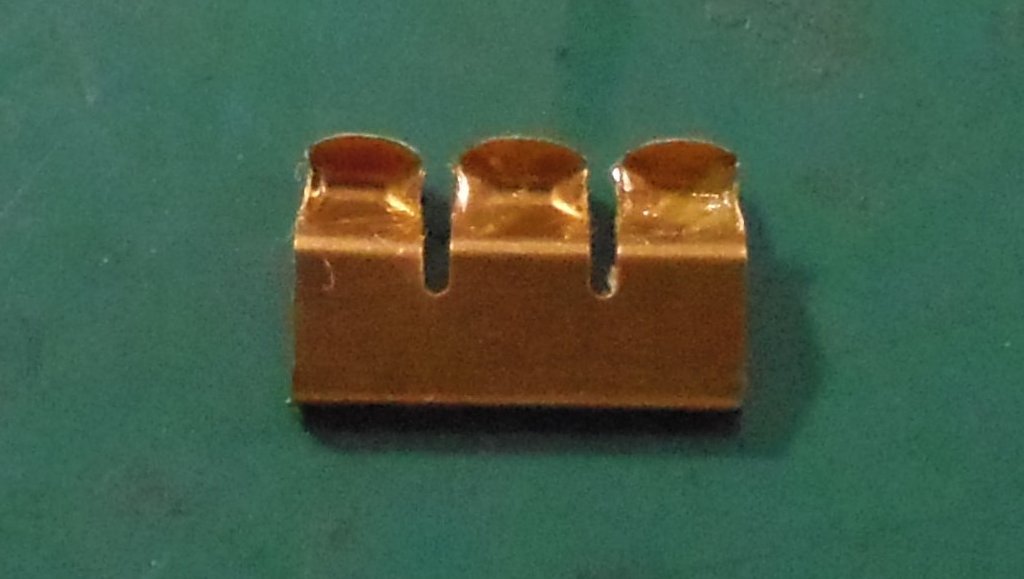

ところで、これを作っていく中でDEFEATとTONEを切り替える時にプロテクタが働くほどのクリックノイズが出ました。

調べたところ、切替スイッチが継接点(ショーティング)タイプだったのです。

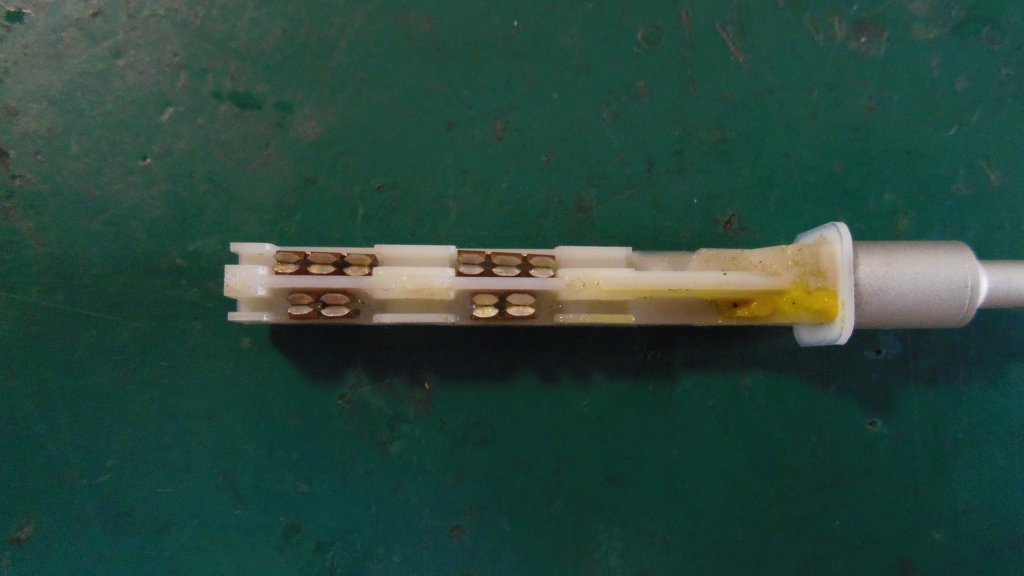

その切片の写真です。

これを下の写真のように断接点(ノンショーティング)タイプにしました。

左右が短くなったので、取付場所の真ん中になるように接着剤で固めました。

断接点化は出力切替だけにしたので、出来上がりは下のようになりました。

前記の回路図を詳しく見るとトーン用オペアンプに150pFの帰還コンデンサが入っています。

これはTREBLE-MAXにて切替スイッチを操作した時でもクリックノイズが出ないように超高域を落とした為のものです。

また出力のカップリングコンデンサは後続の抵抗との組合せでカットオフ周波数を約2Hzにしてあります。

これはBASS-MAXでもコーン紙がゆれない程度にしたためです。

若しかしたら超低域、超高域のF特の違いが音質に現れるかも知れません。

それはDEFEATとTONE-ON-FLATの違いとして認められるものと思います。

☆.試聴テスト

研究室本拠においていつものように試聴テストをしました。

このアンプは電源トランスは左右別々で、電解コンは各々6,800μFです。

しかし、AUXからメインアンプ出力までは完全なDCアンプです。

この為、超低域の馬力感は今ひとつと言ってもかなりの水準と思います。

そこでTONEをONにしてBASSをMAXにしたところ、ものすごい低音が出てきました。

しかし、音の崩れは全くありません。

高域も音質最高のオペアンプOPA2134を使いましたのでTREBLE-MAXでもTONEを入れたからと言う音質の悪化は感じられませんでした。

☆.改造希望

改造のご希望があれば、状況によりますが、5万円以下でお引き受けいたします。

以上

このページのトップへ戻りたい方はここをクリックして下さい。

トップページ(目次)へ戻りたい方はここをクリックして下さい。